冬支度を始めたエゾリスのふさふさ耳毛

いよいよエゾリスの冬毛のシンボルともいえる耳毛が生え始めました。この耳毛は、寒い冬を乗り越えるために体温を保つ重要な防寒具として機能します。秋から冬にかけて徐々に伸びていき、真冬になると特に目立つようになり、耳先にふわっとした毛が生える姿はまるで小さな耳飾りのようです。この愛らしい姿には、自然の中で生きる動物たちの季節の移り変わりが感じられます。 まだ全身は換毛の途中のようで、毛並みにはまだら模様が残っていますが、これからフカフカの冬毛へと変わり、耳毛もさらに立派になっていくことでしょう。エゾリスが冬に向 ...

ヒッコリーの実を発見

円山公園の森でヒッコリーの実を見つけました。ヒッコリーは北アメリカが原産地で、国内ではあまり一般的に見られませんが、円山養樹園(林業試験場)が存在したころに植えられたものが、今も森の中で生き続けているようです。秋の森に散らばる落ち葉の中で、ひときわ存在感のある実が地面に転がっている様子は、まるで時の流れに触れるかのような感慨を与えてくれます。 ヒッコリーは非常に硬く、耐久性と弾力性に優れているため、かつてはスキー板にも利用されていました。その歴史を思い起こしながら、かつての養樹園の役割を改めて感じます。林 ...

ヤマモミジのグラデーション

秋の円山の森では、ヤマモミジが見事なグラデーションで色づきます。木の上部は光に当たりやすいため、温度変化や光の影響を強く受け、早く紅葉が進む傾向があります。一方で、下部や幹に近い葉は日陰になりやすく、木の内部からの温度が保たれやすいため、緑色を長く保つことが多いです。こうして、一本の木の中で赤から緑への美しいグラデーションが生まれます。 紅葉のグラデーションを楽しむことも、秋の森を歩く醍醐味のひとつです。

枝にビッシリと実るカツラの実

円山の森でカツラのが沢山の実を付けていました。カツラの実は、丸みを帯びた細長い形をしており、枝にびっしりと並んでいるのが特徴です。枝に密集して成長するため、遠くから見てもその存在感は大きく、近づいて観察すると、バナナのようかわいらいしい形をしています。 また、カツラの実にはほんのり甘い香りがあると言われ、この香りはカツラの葉や木全体が持つ甘い香りと共通しています。森の中を歩いていると、秋の空気とともにこの香りが漂ってきて、心が癒されます。

円山の森のコゲラとの出会い

静寂な円山の森で、日本最小のキツツキ、コゲラに出会いました。わずか15センチほどの体長は、同じキツツキ科の仲間であるクマゲラのおよそ3分の1ほどの大きさです。 円山の森では、このコゲラをよく見かけることができます。特にゴジュウカラ、ハシブトガラ、シジュウカラなどのカラ類と一緒に群れを作って行動する姿が印象的です。 白と黒を基調とした地味な羽模様ながら、小さな体格と相まって独特の愛らしさを醸し出しています。 ・円山の森で出会ったコゲラ

鮮やかな胞子嚢を見せるコタニワタリ。

コタニワタリは葉は長く、波打つような縁取りがあり、他のシダとは異なる美しいフォルムを持っています。 この時期、葉の裏に見られる茶色の胞子嚢が鮮やかに浮かび上がっています。 コタニワタリは、湿気が多く、半日陰になる環境に適しています。 円山の豊かな自然の中で、次の世代へ命をつなぐ準備を着々と進めていることが分かります。 ・円山山頂付近に生えていたコタニワタリ ・鮮やかな胞子嚢の紫の線が印象的です。

円山の森でシマエナガの姿を発見!

円山の森に、シマエナガの可愛らしい姿が現れました。シマエナガは、夏の繁殖期には森の奥深くで静かに過ごすため、観察するのが難しい鳥ですが、冬が近づくにつれて群れを作って低地や人里近くに姿を見せてくれるようになります。 今回観察したシマエナガも、小さな群れで活動していました。 これからの季節、円山の森でもっと多くのシマエナガに出会えることを楽しみです。 ・姿を現したシマエナガ。

ヤマモミジが紅葉の見ごろdを迎えています。

円山の森では、ヤマモミジが紅葉のピークを迎え、鮮やかな赤やオレンジに色付いています。 穏やかな秋の休日に公園を訪れる多くの方が写真を撮っていました。 今年の紅葉は例年に比べて色づきが遅れており、まだこれから紅葉のピークを迎える樹々も多く見られます。 これからしばらく、公園を訪れる人の目を楽しませてくれそうです。

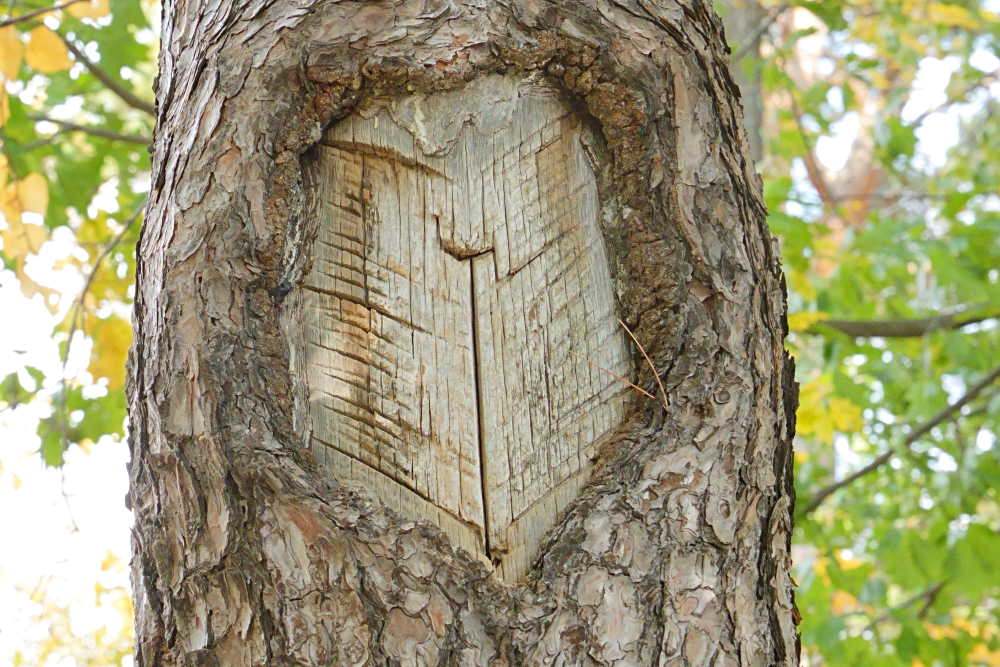

アカマツ(赤松)に刻まれた戦争の傷跡

円山動物園前の森には、樹皮が大きく削がれ、深い傷跡が残るアカマツがあります。円山公園を管理していた樹木医の話によれば、この傷は戦争末期に刻まれたものだそうです。当時、航空燃料の不足により、松脂を利用して燃料を精製する策がとられ、この木もその目的で傷つけられました。 今も痛々しく残る古傷が、戦争の歴史と時代の苦難を物語っていました。

器用にクルミを食べるエゾリス

円山の森でエゾリスがクルミを上手にたべていました。 まず、クルミの殻を手で器用に回しながら外皮を食べ、次に固い殻を齧って穴を開け、中の実を少しずつ食べていきます。 その動きはとても巧みで、小さな手でしっかりとクルミを抱える仕草が愛らしく、見ているだけで癒されます。 ・器用にクルミを食べるエゾリス